La fête de Noël, célébrée chaque 25 décembre, et le solstice d’hiver, qui survient généralement entre les 21 et 22 décembre dans l’hémisphère nord, coïncident chaque année. Cette proximité entre ces deux événements suscite plusieurs interrogations sur leurs origines et les liens qui les caractérisent. Le solstice d’hiver est un phénomène astronomique qui marque le moment où la durée du jour atteint son minimum et celle de la nuit son maximum. Cet événement est célébré depuis des millénaires dans diverses cultures à travers le monde. Les civilisations anciennes attribuaient une signification particulière à ce moment de l’année, souvent lié au retour ou à la renaissance de la lumière. Dans l’Empire romain, par exemple, la fête du Sol Invictus (Soleil invaincu) était célébrée à cette période, symbolisant le renouveau du soleil et de la lumière. Cette fête marquait la victoire de la lumière sur les ténèbres, un thème qui résonne fortement avec les valeurs chrétiennes. Quant à la fête de Noël, c’est au IVe siècle, sous l’empereur romain Constantin, que l’Église chrétienne fixa la naissance de Jésus-Christ au 25 décembre. Bien que la Bible ne précise pas la date exacte de la naissance de Jésus, cette date fut choisie pour coïncider avec les célébrations païennes du solstice d’hiver et de la fête du Sol Invictus. L’Église cherchait ainsi à ancrer la fête chrétienne dans un contexte culturel déjà familier, facilitant l’adoption de Noël parmi les populations romaines. Cette démarche a permis de renforcer la symbolique chrétienne de Jésus comme “lumière du monde”, en écho aux traditions préexistantes. Bien que Noël et le solstice d’hiver coïncident sur le plan calendaire, leur relation va au-delà de la simple coïncidence. La convergence des symboles liés à la lumière, au renouveau et à la célébration de la vie suggère que ces deux événements, bien que distincts, partagent des racines communes dans la quête humaine de sens face à l’obscurité de l’hiver.

Category: societé

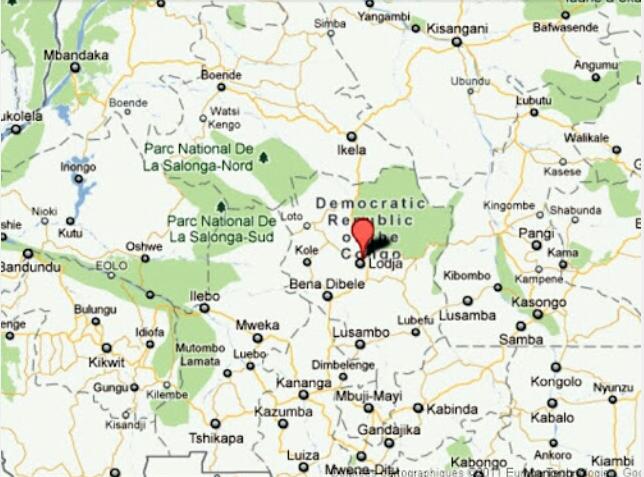

Kasaï-Oriental : Prince Héritier Mao Kabenge Kabua Ka Katenda Wa Mutombo accède à la tête des Bakua Kalonji

Prince Héritier Mao Kabenge Kabua wa Mutombo Katshi Ier est officiellement le nouveau grand chef de la chefferie des Bakua Kalonji, dans le territoire de Tshilenge, au Kasaï-Oriental. Cette décision découle d’un arrêt de réhabilitation rendu par la Cour d’État en novembre 2019 et publié le mercredi 22 janvier par la Cour de cassation. La Cour d’État a réhabilité le Prince Héritier Mao Kabenge après un long procès intenté contre la République démocratique du Congo (RDC). L’État était accusé d’avoir violé les articles 67, 74 et 80 de la loi organique du 7 octobre 2008, qui encadre la composition, l’organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, ainsi que leurs rapports avec l’État et les provinces. Un long conflit autour de la succession La succession à la tête des Bakua Kalonji avait suscité de vives tensions depuis le décès, en 2010, de Kabengele Dibue Mutombo Katshi V, ancien grand chef de la chefferie. Contrairement aux dispositions coutumières, la famille régnante n’avait pas été consultée pour désigner son successeur. En 2012, une élection contestée avait été organisée par les autorités provinciales, regroupant 28 chefs de groupements. Celle-ci avait porté Kalala wa Mwela à la tête de la chefferie, malgré son inéligibilité au pouvoir coutumier. Deux ans plus tard, il fut remplacé par Ladislas Kadima Kabengele Nkaguvu, élu par les représentants des tribus, mais cette élection fut également jugée illégale pour non-respect des traditions coutumières. La réhabilitation du pouvoir légitime Après plusieurs années de litiges, la Cour d’État a tranché en faveur du Prince Héritier Mao Kabenge, reconnaissant ainsi son droit légitime à la succession. Cette décision marque la fin d’un conflit qui avait fragilisé l’autorité coutumière dans la chefferie des Bakua Kalonji. Avec cette réhabilitation, le Prince Héritier Mao Kabenge est désormais appelé à consolider l’unité des Bakua Kalonji et à restaurer l’autorité coutumière, tout en collaborant avec les autorités étatiques pour le développement de son territoire.

L’Art Oratoire : Un outil puissant pour les leaders et entrepreneurs (Interview)

Depuis quelque temps, la prise de parole en public s’impose comme un atout majeur pour les leaders et toute personne aspirant au succès. Qu’il s’agisse d’un entrepreneur en herbe ou d’un leader accompli, chacun souhaite s’affirmer avec des discours captivants et réussir sa communication sans trébucher. Véritable compétence incontournable pour quiconque est amené à s’exprimer en public, cet art reste pourtant un véritable casse-tête pour certains, souvent paralysés par la peur de ne pas être à la hauteur ou de décevoir leur auditoire. C’est dans ce contexte que notre rédaction a rencontré un spécialiste du domaine afin d’explorer les secrets de la prise de parole en public et de proposer des solutions pour ceux qui restent bloqués par l’appréhension. Découvrez notre entretien avec Berthoni Mitela Ekanda, formateur en prise de parole en public. CP : Comment vous présenter à celles et ceux qui ne vous connaissent ? BME : Je m’appelle Berthoni Mitela Ekanda. Je suis auteur, artiste slameur, podcasteur et co-fondateur de Rhetor, atelier de formation en prise de parole en public, art oratoire et éloquence, où j’assume le rôle de formateur. Actuellement, je suis étudiant à l’université de Kinshasa, en troisième année de Licence dans la faculté de Droit. CP : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la prise de parole en public et à en faire une spécialité ? BME : Mon intérêt est justifié par le fait que la prise de parole en public, au-delà de son caractère exigeant, est une compétence qui génère diverses opportunités pour toute personne qui décide de l’apprendre élégamment. J’en ai fait ma spécialité, car dans un marché où la concurrence est rude, il est essentiel de se distinguer en devenant un expert performant dans son domaine. Ce métier, j’ai appris à l’aimer. CP : Selon vous, pourquoi l’art oratoire est-il une compétence essentielle, notamment pour les entrepreneurs et les leaders ? BME : Premièrement, chacun de nous est appelé à s’exprimer en public, peu importe son domaine. Pour les leaders et les entrepreneurs, cette compétence est un levier majeur pour avoir un impact dans la société. Un leader qui ne sait pas communiquer clairement et efficacement aura moins d’impact sur son équipe et obtiendra rarement les résultats escomptés. De même, un entrepreneur ne peut espérer des exploits sans une bonne communication pour propulser son entreprise. CP : Quels sont les principaux défis que rencontrent les gens lorsqu’ils doivent s’exprimer en public, et comment votre méthode les aide-t-elle à les surmonter ? BME : Les défis les plus courants sont le manque de confiance en soi et la gestion du trac. Ma méthode consiste à faire comprendre aux participants que la prise de parole en public s’apprend, comme on apprend à faire du vélo. Avec un peu de volonté et de pratique, ils peuvent devenir les orateurs qu’ils désirent. CP : Pouvez-vous nous présenter le centre de formation Rhetor ? Quels sont ses objectifs et les valeurs qui le définissent ? BME : Rhetor est un atelier de formation en prise de parole en public, art oratoire et éloquence créé en mai 2023 par mon collègue Médi Kizonzolo et moi-même. Nos objectifs sont de développer les compétences des participants en prise de parole, d’améliorer leur capacité à structurer et délivrer des discours efficaces, et de renforcer leur confiance en eux face à un public. Nos valeurs sont l’excellence, la rigueur et le travail acharné au service des participants. CP : Quels types de formations ou programmes proposez-vous à Rhetor, et comment aidez-vous vos participants à devenir des orateurs plus confiants et efficaces ? BME : Pour le moment, nous proposons une formation complète en prise de parole en public. Nous allions théorie et pratique pour permettre aux participants de confronter leurs apprentissages aux réalités du terrain. Dans l’ombre, nous préparons plusieurs autres projets que vous découvrirez bientôt. CP : Quelles sont les particularités de la deuxième édition de votre atelier sur la prise de parole en public, l’art oratoire et l’éloquence ? BME : Cette deuxième édition sera inédite, avec un format enrichi. Nous avons ajouté une rubrique « Networking » pour permettre aux participants d’élargir leur réseau et déboucher sur de nouveaux projets. De plus, nous offrons une participation en ligne pour ceux qui ne peuvent être présents physiquement. CP : Quels modules ou activités spécifiques seront proposés lors de cet atelier pour permettre aux participants de progresser rapidement ? BME : Les modules incluent l’impact de la confiance en soi dans la prise de parole, les techniques d’improvisation, et l’art de captiver l’attention par son discours. Nous avons également prévu un mois d’accompagnement pour approfondir les enseignements. CP : Pouvez-vous partager des retours ou témoignages marquants d’anciens participants, issus de votre centre ou de la première édition de l’atelier ? BME : Les retours sont nombreux et très encourageants. Lors de la première édition, certains participants ont partagé leur satisfaction dès la fin de l’atelier. Plus tard, nous avons reçu d’autres témoignages, même de la part de ceux qui n’avaient pas pu participer. CP : Quels conseils pratiques donneriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer dans un programme de formation en prise de parole, par peur ou manque de confiance en eux ? BME : Il y a quelques années, j’étais comme eux. J’ai appris que pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Il n’y a pas de mauvais orateurs, seulement des orateurs qui manquent d’outils. Prenez courage et apprenez. Comme Démosthène, vous pouvez passer de « piètre orateur » à « orateur de renommée internationale ». CP : Pour conclure, quels sont vos projets à long terme pour Rhetor et comment espérez-vous impacter davantage de vies à travers vos formations ? BME : Nous envisageons de décentraliser nos formations pour toucher des participants au-delà de Kinshasa. Nous prévoyons également d’organiser des conférences et d’autres activités centrées sur l’art oratoire afin d’impacter davantage de vies.

L’argent et la conjoncture : des obstacles relatifs au mariage? (Propos recueillis)

Dans notre société actuelle, particulièrement en Afrique subsaharienne, de nombreux jeunes rencontrent des difficultés à s’engager dans une relation sérieuse et à aboutir au mariage. Tandis que certains attribuent ces difficultés aux crises économiques, au chômage ou à l’instabilité sociale, d’autres estiment que ces facteurs ne devraient pas être un frein pour s’engager. Ce qui compte avant tout, c’est le choix du partenaire et la volonté personnelle. Face à cette problématique, plusieurs questions s’imposent : qu’est-ce qui empêche réellement les jeunes célibataires de franchir le pas vers le mariage ? Est-ce le choix du partenaire qui pose problème ? Les conditions sociales et économiques sont-elles favorables ? Que dire de ceux qui ont réussi à se marier malgré ces défis ? Dans les saintes écritures, le mariage est décrit comme une « institution divine », une étape importante pour tout homme et toute femme. Pourtant, beaucoup de relations peinent à se concrétiser, pour des raisons sociales, économiques ou personnelles. Pour mieux comprendre ce phénomène, Congopresse.net a mené une enquête auprès de jeunes de la ville-province de Kinshasa. Selon un jeune décorateur événementiel interrogé : « Le manque n’est pas un obstacle pour se marier, c’est la volonté qui compte. La foi en Dieu peut déplacer les obstacles qui nous empêchent d’accomplir le désir de notre cœur ». Un avis partagé par Persévérance Day, ingénieur en bâtiment, qui affirme : « L’argent n’est pas un obstacle pour le mariage, et la conjoncture non plus ». Ces témoignages soulignent l’importance de la détermination et de la foi, qui surpassent les considérations matérielles. Pour d’autres, le choix du conjoint reste l’élément central. Selon Decley Banza, basketteur dans un club kinois : « Une fille qui aime vraiment son homme et connaît ses besoins peut l’aider à surmonter les moments de manque. D’autres filles, par amour, ont soutenu leur partenaire. Ce n’est pas une nouveauté, mais il ne faut pas que cela devienne une excuse pour la paresse de l’homme, qui reste la tête du couple. J’ai bien dit en cas de manque ». Pour Edo Yasala, entrepreneur, la clé réside dans l’initiative personnelle et le travail acharné : « Attendre que Dieu descende avec ses anges pour te donner les moyens financiers ne servira à rien. Tout homme qui connaît le sens de son existence fera de son mieux pour être utile à sa famille, sa future partenaire et sa belle-famille. Je me suis marié au moment où personne ne s’y attendait, et pourquoi pas toi ? ». Son témoignage met en avant l’importance d’agir et de se battre avec les talents que l’on possède, plutôt que d’attendre passivement des opportunités. Au regard de ces différentes opinions, il apparaît que l’argent ou les conditions sociales ne constituent pas de véritables obstacles pour le mariage. Ce qui compte, c’est la volonté, la conscience, et la foi en ses capacités. Comme le dit si bien l’adage : « Vouloir, c’est pouvoir ». Avec ces ingrédients, chaque célibataire peut surmonter les défis et bâtir une relation solide, menant à un mariage réussi.

RDC : Le franc congolais s’apprécie légèrement face au dollar américain, selon la Banque Centrale du Congo

La République démocratique du Congo (RDC) a enregistré une légère appréciation de sa devise nationale, le franc congolais (CDF), au cours de la semaine du 6 au 13 décembre 2024. Selon un communiqué de l’Agence Congolaise de Presse (ACP), le taux indicatif du franc congolais s’est établi à 2 806,95 CDF pour un dollar américain, marquant une hausse de 1,48 % par rapport à la semaine précédente, où il était de 2 848,45 CDF. Cette évolution positive du franc congolais à l’indicatif souligne une certaine stabilité sur le marché des changes, bien que le contexte reste marqué par des fluctuations. En effet, la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo (BCC) indique que le marché des changes a été caractérisé par des variations notables des taux de change sur les deux segments. Alors que le franc congolais a connu une appréciation à l’indicatif, il a enregistré une légère dépréciation de 0,22 % sur le marché parallèle. Cette double dynamique sur les marchés des changes pourrait refléter les tensions économiques persistantes dans le pays ainsi que les impacts des politiques monétaires mises en place par la BCC. Cependant, la situation reste fragile et dépendante de plusieurs facteurs externes et internes, notamment la fluctuation des prix des matières premières sur le marché international et les politiques économiques adoptées par le gouvernement congolais. À l’approche de la fin de l’année, les acteurs économiques et les citoyens congolais restent attentifs à l’évolution du franc congolais et aux éventuelles mesures que la Banque centrale pourrait mettre en œuvre pour stabiliser davantage la devise nationale.

RDC : L’effondrement du pont Embo paralyse le trafic sur la RN4, un coup dur pour l’axe Niania-Mambasa

L’effondrement du pont Embo sur la Route Nationale N°4 suscite une vive inquiétude parmi les acteurs du transport. Situé à plus de 400 km de Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, cet incident a été signalé ce samedi par Serge Mbidjo Ngona, président national de l’Association des Transporteurs et Chargeurs du Congo (ATCC). « Nous tenons à exprimer notre profonde inquiétude face à l’effondrement du pont Embo sur la RN4, au point kilométrique 41 de l’axe Niania-Mambasa. Cela perturbe gravement le trafic des véhicules et des passagers », a déclaré M. Mbidjo Ngona. Cette situation critique a des répercussions significatives, non seulement sur le transport des marchandises, mais également sur la mobilité des personnes, dans une région où les infrastructures sont déjà fortement dégradées. Le pont Embo, élément clé de la connectivité entre les localités de l’Ituri, est désormais hors d’usage. Cet effondrement contraint les transporteurs à emprunter des itinéraires alternatifs, souvent plus longs et dangereux. Les conséquences économiques commencent déjà à se faire sentir, avec des retards dans les livraisons et une augmentation des coûts de transport, susceptibles de se répercuter sur les prix des biens de première nécessité. L’urgence d’une intervention pour restaurer cette infrastructure cruciale est désormais une priorité pour les acteurs locaux et les autorités compétentes.

RDC – Atelier national sur les aflatoxines : « Amener la sensibilisation au niveau national était crucial et nous sommes rassurés que la population sera protégée», (Lydiane Nabami)

Dans un contexte où la sécurité alimentaire et la santé publique sont des enjeux majeurs, Lydiane Nabami, ambassadrice agricole et coordinatrice de COOPAGEL (Coopérative des Agriculteurs et Éleveurs du Congo), a souligné l’importance d’une mobilisation collective lors de l’atelier national sur les aflatoxines. Organisé par l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) dans le cadre du Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands Lacs (PICAGL), cet événement s’est tenu les 19 et 20 décembre à l’hôtel Pullman de Kinshasa. « Amener la sensibilisation au niveau national était crucial. Tenir cette activité à Kinshasa, c’est ramener la responsabilité aux décideurs et impliquer toutes les parties prenantes », a déclaré Lydiane Nabami à l’issue de l’atelier. Elle a mis en avant la nécessité d’une approche collaborative impliquant les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les scientifiques ainsi que les services étatiques. L’atelier a également mis en lumière les préoccupations croissantes concernant la contamination par les aflatoxines, un problème de santé publique majeur. Lydiane Nabami a rappelé l’interdiction, en août dernier, des sacs de farine provenant de Zambie contenant de l’aflatoxine, soulignant que ce problème n’est pas nouveau pour les acteurs du secteur agricole congolais. « Chez COOPAGEL, nous avons intégré, depuis 2022, des pratiques de lutte contre les aflatoxines dans nos programmes de production agricole, notamment pour les cultures de maïs et d’arachides », a-t-elle précisé. L’événement a réuni des représentants des ministères de l’Agriculture, de la Santé et du Commerce, ainsi que d’autres acteurs clés du secteur agroalimentaire. Pendant ces deux jours de sensibilisation, une feuille de route a été élaborée pour la mise en œuvre continue du produit Aflasafe RDC01, une technologie essentielle pour lutter contre les aflatoxines. « Ces efforts doivent se poursuivre et toucher tous les acteurs concernés », a insisté Nabami. La clôture de l’atelier a été marquée par un engagement fort des participants en faveur de l’adoption d’Aflasafe RDC01, qui pourrait considérablement améliorer la sécurité alimentaire en République Démocratique du Congo. « Nous repartons avec une note de satisfaction, car nous avons constaté un engagement collectif. Les recommandations formulées nous rassurent sur la protection future de la population », a conclu Lydiane Nabami.

Culture – Décès de l’artiste musicien Seguin Mignon : Werra Son, Reddy Amisi, Ferré Gola, Fally Ipupa, Fabregas rendent un vibrant hommage

Le monde musical congolais est endeuillé depuis la disparition inopinée, ce jeudi 19 décembre, de l’artiste musicien et célèbre batteur Blaise Bongongo, alias Seguin Mignon, de l’orchestre BCBG. Il s’est éteint en Inde, où il était hospitalisé depuis plusieurs mois. Depuis cette triste nouvelle, les réactions fusent de partout, notamment de la part des artistes musiciens et des mécènes de la culture congolaise. Werra Son, très affecté, a déclaré être plongé dans une profonde douleur après avoir appris cette nouvelle tragique. Il a souligné que ce grand batteur est parti trop tôt, alors que sa famille biologique, musicale et son public avaient encore besoin de lui. Reddy Amisi, quant à lui, a exprimé sa compassion envers JB Mpiana, patron de l’orchestre BCBG, en ces termes : « Repose en paix, Seguin Mignon. Notre douleur est immense. Que Dieu console ta famille et tous ceux qui t’ont aimé ». Fally Ipupa s’est également indigné face à cette perte immense : « Tu as décidé de déposer tes baguettes, RIP Seguin Mignon ! Toute ma compassion à la famille Mpela et à la grande famille musicale congolaise ». Ferré Gola, ancien collègue de Seguin, a laissé ce message poignant : « Repose en paix, mon frère et ami Seguin Mignon Maniata Gunther ». De son côté, Fabregas Métis Noir n’a pas caché son émotion : « Les mots peinent à exprimer l’immense douleur que je ressens. Va en paix, grand frère, et merci pour tout ce que tu as apporté à notre culture. Tu resteras à jamais dans nos cœurs, Seguin Mignon ». Ces hommages sincères témoignent du bon comportement de l’ancien chef d’orchestre BCBG de JB Mpiana avec ses collègues musiciens, malgré les clivages et polémiques qui secouent souvent l’espace musical congolais. Rappelons que Seguin Mignon avait été victime d’un accident à Kinshasa, où il avait subi une grave blessure au pied. Cette situation avait nécessité son évacuation en Inde pour des soins médicaux appropriés. Malheureusement, contre toute attente, il a succombé à cette épreuve. Que son âme repose en paix.

Atelier national sur les aflatoxines en RDC : Les participants partagent leurs impressions sur les recommandations jugées satisfaisantes lors de la clôture

Dans un contexte où la sécurité alimentaire est une préoccupation majeure en République Démocratique du Congo (RDC), l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) a organisé un atelier national de sensibilisation sur les aflatoxines et leur contrôle. Cet événement, qui se tient les 19 et 20 décembre à l’hôtel Pullman de Kinshasa, s’inscrit dans le cadre du Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands Lacs (PICAGL). Il a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs clés dans la lutte contre ce fléau. L’atelier réunit des représentants des ministères de l’Agriculture, de la Santé et du Commerce, ainsi que des partenaires de développement, des négociants en grains, des groupes d’agriculteurs et des transformateurs. Son objectif principal est de sensibiliser sur les dangers des aflatoxines, ces mycotoxines produites par certaines moisissures, qui ont des conséquences graves sur la santé publique et l’économie. David Ngangu, médecin et participant à l’atelier, a salué l’initiative : « La participation est active. Nous sommes très satisfaits de cette formation. Elle est essentielle pour améliorer les conditions sociales de la population ». Il a également souligné la présence des ministres d’État en charge de l’Agriculture et du Commerce, qui ont apporté leur soutien à cet enjeu capital. Dr. Ngangu a notamment évoqué l’arrêté récent du ministre de l’Agriculture interdisant l’importation de maïs toxique en provenance de Zambie. Selon lui, cette décision vise à protéger la santé publique : « On ne pouvait pas laisser la population dans l’ignorance. Comme le dit un adage : ‘Mon peuple périt par manque de connaissance. C’est pourquoi il est crucial d’informer et de sensibiliser agriculteurs et consommateurs sur les produits à éviter ». Les attentes de cet atelier sont claires : intensifier la sensibilisation de la population pour prévenir les maladies liées à l’utilisation de produits agricoles contaminés. Ngangu a insisté : « Si vous sensibilisez la population, cette maladie n’aura pas d’impact. Certaines maladies graves, comme le cancer, peuvent être liées à la consommation de produits toxiques ». Lors de son allocution au lancement officiel, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Grégoire Mutomb, a exprimé son honneur de participer à cette initiative. Il a souligné l’importance de cet atelier pour relever les défis agricoles et alimentaires en RDC : « Je rends hommage au Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire une priorité de son programme de gouvernance ». Cet atelier marque un pas important vers une meilleure régulation du secteur agricole en RDC. En encourageant l’utilisation de produits sains et en promouvant la consommation locale, les participants espèrent contribuer à une amélioration durable de la santé publique et à un développement économique stable dans le pays.

Bunia : La police lance l’opération « Road-Bloc » pour lutter contre la criminalité urbaine pendant la période de festivités

Le commissariat urbain de la PNC de Bunia a lancé une opération dénommée « Road-Bloc », qui consiste à fouiller les bagages des usagers sur certains points sensibles de la ville afin de lutter contre la criminalité urbaine pendant cette période de festivités. C’est le colonel Abeli Mwangu Gerrard, commandant du commissariat de la PNC de Bunia, qui l’a annoncé ce vendredi 20 décembre à Bunia, lors d’une interview accordée à Congopresse.net. « Pendant cette période festive, nous avons reçu des instructions pour mener une opération spéciale appelée Road-Bloc, qui consiste à fouiller tous les usagers sur la voie publique, car nous sommes dans une zone opérationnelle », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Il y a un dispositif de policiers déployés sur la voie publique pour arrêter les engins roulants, identifier les personnes à bord et fouiller les bagages des passagers, car nous sommes dans une zone où circulent des armes et des effets militaires transportés par des personnes non habilitées ». Le colonel Abeli Mwangu Gerrard a également précisé que cette opération se déroule principalement pendant les heures vespérales sur différents points sensibles de la ville, notamment les rond-points et les carrefours. « Hier, par exemple, cinq opérations ont été menées aux points suivants : le rond-point Kapa, Pick-Nick, SONAS, Yambi, Hoho et Dele », a-t-il détaillé. Rappelons que l’opération Road-Bloc a été lancée quelques jours seulement après la fusillade d’un changeur de monnaies en plein centre-ville de Bunia, survenue au début de la semaine.