La Première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a déposé ce lundi 15 septembre 2025 au Bureau de l’Assemblée nationale le projet de loi…

Continue Reading....Category: économie

RDC–FMI : cap sur un budget 2026 orienté vers l’investissement public

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international (FMI) ont trouvé un terrain d’entente sur les grandes orientations du budget…

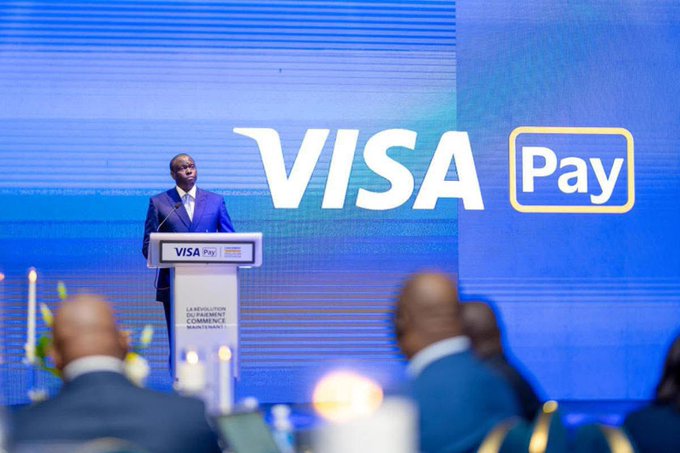

Continue Reading....RDC – Services financiers : Visa Pay, la nouvelle arme numérique de la BCC pour moderniser les paiements

Dans un contexte marqué par la transformation digitale du secteur financier, la Banque centrale du Congo (BCC) a franchi une étape décisive le 04 septembre…

Continue Reading....RDC – Parafiscalité : Judith Suminwa lance la COPIRAP pour assainir les finances publiques

Face à la complexité du système parafiscal congolais, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement lancé, sous l’égide de la Première ministre…

Continue Reading....RDC – Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : le ministère de l’Économie enregistre une hausse record des amendes transactionnelles

Sous la houlette de Daniel Mukoko, vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, la RDC enregistre une performance inédite dans l’application de la législation sur…

Continue Reading....RDC – Finances : le Gouvernement Suminwa II dépasse ses objectifs de recettes en août 2025

Sous la présidence du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, le Gouvernement Suminwa II a tenu sa toute première réunion de mobilisation des recettes, avec…

Continue Reading....RDC – Climat des affaires : Judith Suminwa consulte la FEC autour du budget 2026 et des réformes économiques

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu, mardi 2 septembre, une délégation de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) dans son cabinet à…

Continue Reading....RDC : Muhindo Nzangi lance une campagne agricole ambitieuse pour relancer la production nationale

Sous l’impulsion du ministre d’État à l’Agriculture et à la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo, la République démocratique du Congo s’engage dans une nouvelle campagne…

Continue Reading....Lubumbashi – Une rentrée scolaire sous tension : « Le marché est noir, les parents ne se bousculent plus »

À quelques jours de la rentrée scolaire prévue ce lundi 1er septembre 2025, Lubumbashi affiche un visage inhabituel. Dans les marchés comme dans les écoles,…

Continue Reading....Nord-Kivu : à Kasindi, le prix du carburant flambe à 9 000 FC, la société civile tire la sonnette d’alarme

Dans la cité frontalière de Kasindi-Lubirigha, située à environ 90 km de Beni, le prix du litre d’essence a connu une hausse vertigineuse en l’espace…

Continue Reading....